Les milliardaires irresponsables exercent une influence excessive et indue !

Les milliardaires irresponsables exercent une influence excessive et indue !

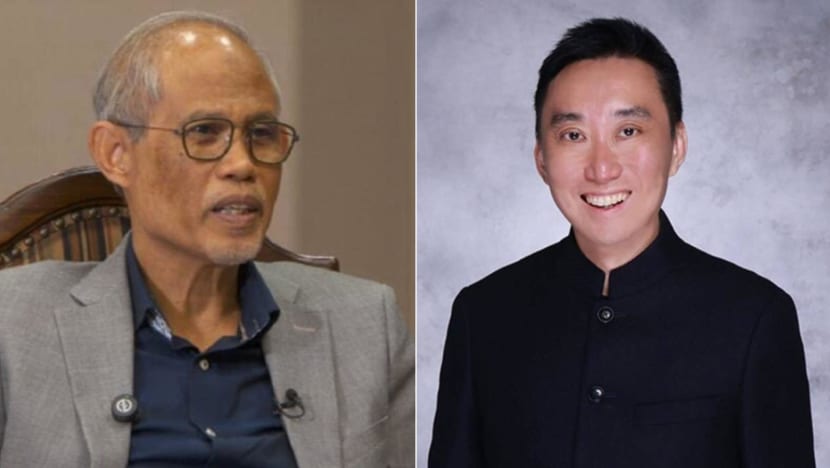

Plus nous sommes entraînés dans l’équilibre « la richesse est un statut », plus nous pourrions accepter la suprématie des milliardaires de la technologie, affirme le lauréat du prix Nobel et économiste du MIT, Daron Acemoglu.

Composite de milliardaires de la technologie (de gauche à droite) : Bill Gates de Microsoft (AP Photo/Elaine Thompson) Mark Zuckerberg de Meta (AP Photo/David Zalubowski), Elon Musk de Tesla (AP Photo/Alex Brandon).

Publié le 10 mai 2025

BOSTON : Les milliardaires de la tech comme Bill Gates, Mark Zuckerberg et Elon Musk ne comptent pas seulement parmi les personnes les plus riches de l’histoire de l’humanité. Ils sont aussi exceptionnellement puissants – socialement, culturellement et politiquement. Si cela reflète en partie le statut social que notre société accorde à la richesse en général, ce n’est pas tout.

Ce qui compte encore plus que la simple richesse, c'est que ces milliardaires sont considérés comme des entrepreneurs de génie, faisant preuve d'une créativité, d'une audace, d'une clairvoyance et d'une expertise uniques sur un large éventail de sujets. Ajoutez à cela le fait que nombre d'entre eux contrôlent les principaux moyens de communication – notamment les principaux réseaux sociaux – et vous obtenez un résultat presque sans précédent dans l'histoire récente.

L'image de l'homme d'affaires riche et courageux qui transforme le monde remonte au moins aux barons voleurs de l'Âge d'or. Mais l'une des principales sources de son attrait populaire contemporain est le roman d'Ayn Rand,

Plus nous sommes entraînés dans l’équilibre « la richesse est un statut », plus nous pourrions accepter la suprématie des milliardaires de la technologie, affirme le lauréat du prix Nobel et économiste du MIT, Daron Acemoglu.

Composite de milliardaires de la technologie (de gauche à droite) : Bill Gates de Microsoft (AP Photo/Elaine Thompson) Mark Zuckerberg de Meta (AP Photo/David Zalubowski), Elon Musk de Tesla (AP Photo/Alex Brandon).

Publié le 10 mai 2025

BOSTON : Les milliardaires de la tech comme Bill Gates, Mark Zuckerberg et Elon Musk ne comptent pas seulement parmi les personnes les plus riches de l’histoire de l’humanité. Ils sont aussi exceptionnellement puissants – socialement, culturellement et politiquement. Si cela reflète en partie le statut social que notre société accorde à la richesse en général, ce n’est pas tout.

Ce qui compte encore plus que la simple richesse, c'est que ces milliardaires sont considérés comme des entrepreneurs de génie, faisant preuve d'une créativité, d'une audace, d'une clairvoyance et d'une expertise uniques sur un large éventail de sujets. Ajoutez à cela le fait que nombre d'entre eux contrôlent les principaux moyens de communication – notamment les principaux réseaux sociaux – et vous obtenez un résultat presque sans précédent dans l'histoire récente.

L'image de l'homme d'affaires riche et courageux qui transforme le monde remonte au moins aux barons voleurs de l'Âge d'or. Mais l'une des principales sources de son attrait populaire contemporain est le roman d'Ayn Rand,

La Grève, dont le protagoniste, John Galt, s'efforce de recréer le capitalisme par la seule force de son idéalisme et de sa volonté.

Si le roman de Rand jouit depuis longtemps d'un statut canonique dans l'esprit des entrepreneurs de la Silicon Valley et des politiciens libertariens, l'influence de son archétype central ne se limite pas à ces cercles.

Si le roman de Rand jouit depuis longtemps d'un statut canonique dans l'esprit des entrepreneurs de la Silicon Valley et des politiciens libertariens, l'influence de son archétype central ne se limite pas à ces cercles.

De Bruce Wayne (Batman) et Tony Stark (Iron Man) à Darius Tanz dans la série télévisée Salvation, les innovateurs riches et férus de technologie qui sauvent le monde d'une catastrophe imminente sont un élément essentiel de notre culture populaire.

LE POUVOIR DU SAC À MAIN

Certains individus auront toujours plus de pouvoir que d’autres, mais à partir de quel niveau de pouvoir peut-on dire qu’ils sont trop puissants ?

Autrefois, le pouvoir était lié à la force physique ou aux prouesses militaires, tandis qu'aujourd'hui, ses avantages découlent généralement de ce que Simon Johnson et moi appelons le « pouvoir de persuasion », qui, comme nous l'expliquons dans notre livre « Pouvoir et Progrès », repose sur le statut ou le prestige. Plus votre statut est élevé, plus vous pouvez facilement persuader les autres.

Les sources du statut social varient considérablement d'une société à l'autre, tout comme son degré d'inégalité de répartition. Aux États-Unis, le statut social est devenu étroitement lié à l'argent et à la richesse pendant la révolution industrielle, ce qui a entraîné une explosion des inégalités de revenus et de patrimoine. Bien que l'intervention de l'État ait parfois cherché à inverser cette tendance, la société américaine a toujours été structurée autour d'une hiérarchie statutaire marquée.

Cette structure est problématique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la compétition constante pour le statut – et le pouvoir de persuasion qu'elle confère – est en grande partie une affaire à somme nulle, car le statut est un « bien positionnel ». Plus de statut pour vous signifie moins de statut pour votre voisin, et une hiérarchie statutaire plus abrupte implique que certains seront heureux tandis que beaucoup d'autres seront malheureux et insatisfaits.

De plus, les investissements dans des activités à somme nulle ont tendance à être inefficaces et excessifs par rapport aux investissements dans des activités à somme non nulle. Vaut-il mieux dépenser un million de dollars pour des montres Rolex en or ou pour acquérir de nouvelles compétences ?

Les deux peuvent avoir une valeur intrinsèque – la beauté de la montre contre la fierté d'acquérir de nouvelles connaissances – mais le premier investissement signale simplement que vous êtes plus riche et plus apte à consommer ostensiblement que les autres. Le second, en revanche, accroît votre capital humain et peut également contribuer à la société. Le premier est largement à somme nulle, tandis que le second est largement à somme non nulle. Pire encore, le premier peut facilement devenir incontrôlable, car chacun dépense encore plus en consommation ostentatoire pour garder une longueur d'avance.

Les commentateurs se demandent souvent pourquoi quelqu'un disposant de centaines de millions de dollars aurait besoin de centaines de millions supplémentaires. Il y a peu de choses que l'on ne puisse pas se permettre avec 500 millions de dollars, alors pourquoi rêver d'un milliard de dollars ?

Car « milliardaire » est un statut. Ce qui compte, ce n'est pas le pouvoir d'achat, mais le prestige et le pouvoir qu'il confère par rapport à ses pairs. Dans un équilibre où la richesse est un statut, une course effrénée des ultra-riches pour amasser toujours plus de richesses devient inévitable.

LE POUVOIR DU SAC À MAIN

Certains individus auront toujours plus de pouvoir que d’autres, mais à partir de quel niveau de pouvoir peut-on dire qu’ils sont trop puissants ?

Autrefois, le pouvoir était lié à la force physique ou aux prouesses militaires, tandis qu'aujourd'hui, ses avantages découlent généralement de ce que Simon Johnson et moi appelons le « pouvoir de persuasion », qui, comme nous l'expliquons dans notre livre « Pouvoir et Progrès », repose sur le statut ou le prestige. Plus votre statut est élevé, plus vous pouvez facilement persuader les autres.

Les sources du statut social varient considérablement d'une société à l'autre, tout comme son degré d'inégalité de répartition. Aux États-Unis, le statut social est devenu étroitement lié à l'argent et à la richesse pendant la révolution industrielle, ce qui a entraîné une explosion des inégalités de revenus et de patrimoine. Bien que l'intervention de l'État ait parfois cherché à inverser cette tendance, la société américaine a toujours été structurée autour d'une hiérarchie statutaire marquée.

Cette structure est problématique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la compétition constante pour le statut – et le pouvoir de persuasion qu'elle confère – est en grande partie une affaire à somme nulle, car le statut est un « bien positionnel ». Plus de statut pour vous signifie moins de statut pour votre voisin, et une hiérarchie statutaire plus abrupte implique que certains seront heureux tandis que beaucoup d'autres seront malheureux et insatisfaits.

De plus, les investissements dans des activités à somme nulle ont tendance à être inefficaces et excessifs par rapport aux investissements dans des activités à somme non nulle. Vaut-il mieux dépenser un million de dollars pour des montres Rolex en or ou pour acquérir de nouvelles compétences ?

Les deux peuvent avoir une valeur intrinsèque – la beauté de la montre contre la fierté d'acquérir de nouvelles connaissances – mais le premier investissement signale simplement que vous êtes plus riche et plus apte à consommer ostensiblement que les autres. Le second, en revanche, accroît votre capital humain et peut également contribuer à la société. Le premier est largement à somme nulle, tandis que le second est largement à somme non nulle. Pire encore, le premier peut facilement devenir incontrôlable, car chacun dépense encore plus en consommation ostentatoire pour garder une longueur d'avance.

Les commentateurs se demandent souvent pourquoi quelqu'un disposant de centaines de millions de dollars aurait besoin de centaines de millions supplémentaires. Il y a peu de choses que l'on ne puisse pas se permettre avec 500 millions de dollars, alors pourquoi rêver d'un milliard de dollars ?

Car « milliardaire » est un statut. Ce qui compte, ce n'est pas le pouvoir d'achat, mais le prestige et le pouvoir qu'il confère par rapport à ses pairs. Dans un équilibre où la richesse est un statut, une course effrénée des ultra-riches pour amasser toujours plus de richesses devient inévitable.

LA DICTATURE DU DILETANTISME

Il existe des fondements à la fois évolutionnaires et sociaux qui permettent de lier le pouvoir de persuasion au statut et au prestige. Après tout, il est rationnel, pour chacun, d'apprendre de personnes expertes, et il est raisonnable de lier l'expertise à la réussite.

De plus, cette forme d'apprentissage est bénéfique pour les communautés, car elle facilite la coordination et la convergence vers les meilleures pratiques. Mais lorsque le statut social est lié à la richesse et que les inégalités de richesse s'accentuent, les fondements de l'expertise commencent à s'effriter.

Considérez l'expérience de pensée suivante. Qui possède la plus grande expertise en menuiserie : un bon maître charpentier ou un milliardaire issu d'un fonds spéculatif ? Choisir le premier choix paraît naturel ; mais plus la richesse confère un statut, plus l'opinion des milliardaires issus de fonds spéculatifs est importante, même en matière de menuiserie.

Prenons un exemple contemporain plus pertinent. Qui a le plus de poids aujourd'hui sur la liberté d'expression : un milliardaire de la tech ou un philosophe qui s'est penché sur la question depuis longtemps, et dont les preuves et arguments ont été examinés par d'autres experts qualifiés ?

Il existe des fondements à la fois évolutionnaires et sociaux qui permettent de lier le pouvoir de persuasion au statut et au prestige. Après tout, il est rationnel, pour chacun, d'apprendre de personnes expertes, et il est raisonnable de lier l'expertise à la réussite.

De plus, cette forme d'apprentissage est bénéfique pour les communautés, car elle facilite la coordination et la convergence vers les meilleures pratiques. Mais lorsque le statut social est lié à la richesse et que les inégalités de richesse s'accentuent, les fondements de l'expertise commencent à s'effriter.

Considérez l'expérience de pensée suivante. Qui possède la plus grande expertise en menuiserie : un bon maître charpentier ou un milliardaire issu d'un fonds spéculatif ? Choisir le premier choix paraît naturel ; mais plus la richesse confère un statut, plus l'opinion des milliardaires issus de fonds spéculatifs est importante, même en matière de menuiserie.

Prenons un exemple contemporain plus pertinent. Qui a le plus de poids aujourd'hui sur la liberté d'expression : un milliardaire de la tech ou un philosophe qui s'est penché sur la question depuis longtemps, et dont les preuves et arguments ont été examinés par d'autres experts qualifiés ?

Des millions de personnes sur X (anciennement Twitter) ont implicitement choisi la première option.

Illustration d'applications de médias sociaux.

Illustration d'applications de médias sociaux.

Plus nous nous enfonçons dans l'équilibre « richesse-statut », plus nous risquons d'accepter la suprématie des milliardaires de la technologie. Pourtant, il est difficile de croire que la richesse puisse être une mesure parfaite du mérite ou de la sagesse, et encore moins un indicateur fiable de l'autorité en menuiserie ou de la liberté d'expression.

De plus, la richesse est toujours quelque peu arbitraire. On peut débattre sans fin de la question de savoir si LeBron James est meilleur que Wilt Chamberlain au sommet de sa carrière de basketteur, mais en termes de richesse, il n'y a pas de contestation. Alors que Chamberlain avait une fortune estimée à 10 millions de dollars américains à sa mort en 1999, celle de James est estimée à 1,2 milliard de dollars américains.

Ces différences de résultats ne sont pas liées au talent ou à l'éthique de travail de chaque joueur. Chamberlain a plutôt vécu à une époque où les stars du sport n'étaient pas aussi bien rémunérées qu'aujourd'hui. Cela tient en partie à la technologie (tout le monde peut regarder James aujourd'hui grâce à la télévision et aux médias numériques), en partie aux normes (payer des centaines de millions à des superstars culturelles est devenu plus acceptable) et en partie à la fiscalité (si les États-Unis avaient encore un taux marginal d'imposition supérieur à 90 %, James aurait moins d'argent et le pays aurait moins d'inégalités de richesse).

De même, si le secteur technologique n'était pas devenu si central dans l'économie, et s'il n'avait pas été porté par une dynamique aussi forte du « gagnant-gagnant » (ce qui est en partie une question de choix quant à la manière dont nous organisons certains marchés), les magnats technologiques actuels ne seraient pas devenus aussi riches. Le fait que Gates et Musk aient été moins imposés ne les rend pas plus sages, mais cela les a certainement enrichis, et donc plus influents dans le contexte actuel de « la richesse est un statut ».

LE POUVOIR CORROMPT

Ces figures bénéficient également d'une dynamique encore plus pernicieuse que Johnson et moi explorons dans « Pouvoir et Progrès », à travers l'exemple de Ferdinand de Lesseps. Lesseps acquit un statut considérable dans la France de la fin du XIXe siècle, où il était surnommé « Le Grand Français », grâce à son succès dans l'achèvement de la construction du canal de Suez, malgré l'opposition britannique de longue date au projet.

Lesseps avait une vision claire et il fit preuve d'une grande habileté pour convaincre les hommes politiques égyptiens et français de l'importance du commerce maritime international. Mais il eut aussi une chance inouïe : les technologies qu'il espérait pour construire le canal sans écluses (ce qui était initialement impossible en raison de l'ampleur des travaux d'excavation) furent mises au point juste à temps pour sauver le projet.

Grâce à sa victoire à Suez, Lesseps acquit un grand prestige. Mais ce qu'il fit de son nouveau statut est révélateur. Il devint imprudent, dérangé et arrogant, poussant le projet du canal de Panama dans une direction irréalisable qui entraîna la mort de plus de 20 000 personnes et la ruine financière de bien d'autres (dont sa propre famille).

Comme toutes les formes de pouvoir, le pouvoir de persuasion peut rendre quelqu’un arrogant, débridé, perturbateur et socialement désagréable.

L'histoire de Lesseps reste d'actualité, car elle trouve clairement un écho dans le comportement de nombreux milliardaires actuels. Si certains des Américains les plus fortunés n'utilisent pas leur fortune pour influencer les débats publics cruciaux (pensez à Warren Buffett), beaucoup le font.

Gates, Musk, George Soros et d'autres n'hésitent pas à s'exprimer sur les sujets qui leur tiennent à cœur. S'il est facile d'accueillir favorablement les contributions de ceux avec qui nous partageons notre avis, résistons à cette tentation. Il est tout à fait logique pour la société de s'appuyer sur les connaissances et la sagesse de ceux qui possèdent une expertise sur un sujet donné, mais il est contre-productif de valoriser ceux qui jouissent déjà d'un statut important (et qui travaillent d'arrache-pied pour l'accroître).

UNE AUTRE FAÇON

Bien sûr, ce n'est pas entièrement la faute des milliardaires si la politique américaine alimente des inégalités massives (même s'ils militent certainement en faveur de politiques qui ont cet effet). Ils devraient cependant assumer leurs responsabilités s'ils abusent du statut immense que leur confère leur richesse dans un contexte d'inégalités croissantes.

C’est particulièrement vrai lorsqu’ils utilisent leur statut pour promouvoir leurs propres intérêts économiques au détriment de ceux des autres, ou pour polariser une société déjà divisée avec une rhétorique provocatrice ou un comportement de recherche de statut.

Si des milliardaires irresponsables exercent déjà une influence sociale, culturelle et politique excessive, la dernière chose que nous devrions vouloir est de leur donner des forums publics encore plus grands – par exemple, sous la forme de leur propre réseau social, comme Musk en a maintenant grâce à sa propriété de X. Au lieu de cela, nous devrions rechercher des moyens institutionnels plus forts pour limiter le pouvoir et l’influence de ceux qui sont déjà privilégiés, ainsi que reconsidérer les politiques fiscales, réglementaires et de dépenses qui ont créé de telles disparités massives en premier lieu.

Mais l'étape la plus importante sera aussi la plus difficile. Nous devons entamer une discussion sérieuse sur ce que nous devrions valoriser et sur la manière de reconnaître et de récompenser les contributions de ceux qui ne disposent pas de fortunes colossales.

Alors que la plupart des gens s'accordent à dire qu'il existe de nombreuses façons de contribuer à la société et qu'exceller dans sa vocation devrait être une source de satisfaction individuelle et d'estime pour autrui, nous avons négligé ce principe et risquons de l'oublier complètement. C'est là aussi un symptôme du problème.

Daron Acemoglu, professeur d'économie au MIT, est co-auteur (avec Simon Johnson) de Power and Progress : Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity. PROJECT SYNDICATE

Illustration d'applications de médias sociaux.

Illustration d'applications de médias sociaux.Plus nous nous enfonçons dans l'équilibre « richesse-statut », plus nous risquons d'accepter la suprématie des milliardaires de la technologie. Pourtant, il est difficile de croire que la richesse puisse être une mesure parfaite du mérite ou de la sagesse, et encore moins un indicateur fiable de l'autorité en menuiserie ou de la liberté d'expression.

De plus, la richesse est toujours quelque peu arbitraire. On peut débattre sans fin de la question de savoir si LeBron James est meilleur que Wilt Chamberlain au sommet de sa carrière de basketteur, mais en termes de richesse, il n'y a pas de contestation. Alors que Chamberlain avait une fortune estimée à 10 millions de dollars américains à sa mort en 1999, celle de James est estimée à 1,2 milliard de dollars américains.

Ces différences de résultats ne sont pas liées au talent ou à l'éthique de travail de chaque joueur. Chamberlain a plutôt vécu à une époque où les stars du sport n'étaient pas aussi bien rémunérées qu'aujourd'hui. Cela tient en partie à la technologie (tout le monde peut regarder James aujourd'hui grâce à la télévision et aux médias numériques), en partie aux normes (payer des centaines de millions à des superstars culturelles est devenu plus acceptable) et en partie à la fiscalité (si les États-Unis avaient encore un taux marginal d'imposition supérieur à 90 %, James aurait moins d'argent et le pays aurait moins d'inégalités de richesse).

De même, si le secteur technologique n'était pas devenu si central dans l'économie, et s'il n'avait pas été porté par une dynamique aussi forte du « gagnant-gagnant » (ce qui est en partie une question de choix quant à la manière dont nous organisons certains marchés), les magnats technologiques actuels ne seraient pas devenus aussi riches. Le fait que Gates et Musk aient été moins imposés ne les rend pas plus sages, mais cela les a certainement enrichis, et donc plus influents dans le contexte actuel de « la richesse est un statut ».

LE POUVOIR CORROMPT

Ces figures bénéficient également d'une dynamique encore plus pernicieuse que Johnson et moi explorons dans « Pouvoir et Progrès », à travers l'exemple de Ferdinand de Lesseps. Lesseps acquit un statut considérable dans la France de la fin du XIXe siècle, où il était surnommé « Le Grand Français », grâce à son succès dans l'achèvement de la construction du canal de Suez, malgré l'opposition britannique de longue date au projet.

Lesseps avait une vision claire et il fit preuve d'une grande habileté pour convaincre les hommes politiques égyptiens et français de l'importance du commerce maritime international. Mais il eut aussi une chance inouïe : les technologies qu'il espérait pour construire le canal sans écluses (ce qui était initialement impossible en raison de l'ampleur des travaux d'excavation) furent mises au point juste à temps pour sauver le projet.

Grâce à sa victoire à Suez, Lesseps acquit un grand prestige. Mais ce qu'il fit de son nouveau statut est révélateur. Il devint imprudent, dérangé et arrogant, poussant le projet du canal de Panama dans une direction irréalisable qui entraîna la mort de plus de 20 000 personnes et la ruine financière de bien d'autres (dont sa propre famille).

Comme toutes les formes de pouvoir, le pouvoir de persuasion peut rendre quelqu’un arrogant, débridé, perturbateur et socialement désagréable.

L'histoire de Lesseps reste d'actualité, car elle trouve clairement un écho dans le comportement de nombreux milliardaires actuels. Si certains des Américains les plus fortunés n'utilisent pas leur fortune pour influencer les débats publics cruciaux (pensez à Warren Buffett), beaucoup le font.

Gates, Musk, George Soros et d'autres n'hésitent pas à s'exprimer sur les sujets qui leur tiennent à cœur. S'il est facile d'accueillir favorablement les contributions de ceux avec qui nous partageons notre avis, résistons à cette tentation. Il est tout à fait logique pour la société de s'appuyer sur les connaissances et la sagesse de ceux qui possèdent une expertise sur un sujet donné, mais il est contre-productif de valoriser ceux qui jouissent déjà d'un statut important (et qui travaillent d'arrache-pied pour l'accroître).

UNE AUTRE FAÇON

Bien sûr, ce n'est pas entièrement la faute des milliardaires si la politique américaine alimente des inégalités massives (même s'ils militent certainement en faveur de politiques qui ont cet effet). Ils devraient cependant assumer leurs responsabilités s'ils abusent du statut immense que leur confère leur richesse dans un contexte d'inégalités croissantes.

C’est particulièrement vrai lorsqu’ils utilisent leur statut pour promouvoir leurs propres intérêts économiques au détriment de ceux des autres, ou pour polariser une société déjà divisée avec une rhétorique provocatrice ou un comportement de recherche de statut.

Si des milliardaires irresponsables exercent déjà une influence sociale, culturelle et politique excessive, la dernière chose que nous devrions vouloir est de leur donner des forums publics encore plus grands – par exemple, sous la forme de leur propre réseau social, comme Musk en a maintenant grâce à sa propriété de X. Au lieu de cela, nous devrions rechercher des moyens institutionnels plus forts pour limiter le pouvoir et l’influence de ceux qui sont déjà privilégiés, ainsi que reconsidérer les politiques fiscales, réglementaires et de dépenses qui ont créé de telles disparités massives en premier lieu.

Mais l'étape la plus importante sera aussi la plus difficile. Nous devons entamer une discussion sérieuse sur ce que nous devrions valoriser et sur la manière de reconnaître et de récompenser les contributions de ceux qui ne disposent pas de fortunes colossales.

Alors que la plupart des gens s'accordent à dire qu'il existe de nombreuses façons de contribuer à la société et qu'exceller dans sa vocation devrait être une source de satisfaction individuelle et d'estime pour autrui, nous avons négligé ce principe et risquons de l'oublier complètement. C'est là aussi un symptôme du problème.

Daron Acemoglu, professeur d'économie au MIT, est co-auteur (avec Simon Johnson) de Power and Progress : Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity. PROJECT SYNDICATE

Source : Autres/ch

Sujets connexes

Sujets connexes

Les grandes technologies influence

A lire :

« Inacceptables et blessants » : les propos de l'ancien député national Calvin Cheng sur les militants pro-palestiniens ont dépassé les bornes, déclare Masagos.

Commentaire : Comment les « visionnaires » de la Silicon Valley privilégient les profits au progrès technologique

A lire :

« Inacceptables et blessants » : les propos de l'ancien député national Calvin Cheng sur les militants pro-palestiniens ont dépassé les bornes, déclare Masagos.

A lire également :

Commentaire : Comment les « visionnaires » de la Silicon Valley privilégient les profits au progrès technologique

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Merci de commenter nos articles