☆ Les mystères des archives syriennes.

La Lettre Enquête, c'est le samedi et c'est gratuit. Pour la recevoir, il suffit de cliquer ici.

CE QUI SE DIT DANS LES COULISSES.

☆ Les mystères des archives syriennes

Publié le samedi 07 juin 2025

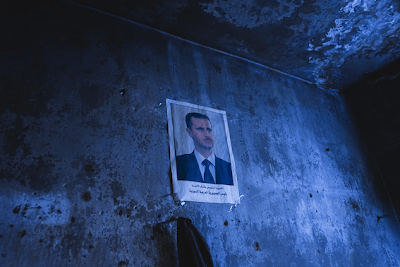

Bachar al-Assad est tombé il y a six mois, le 8 décembre 2024.

Le lendemain matin, en conférence de rédaction, et comme dans les médias du monde entier, nous avons bien sûr discuté du traitement géopolitique que nous allions avoir de l’événement.

Mais Mediapart a ses spécificités.

Mais Mediapart a ses spécificités.

Un peu d’expérience maintenant. Quelques réflexes acquis avec le temps.

La question des archives du régime n’a pas tardé à surgir.

Car à chaque chute de dictature, des documents et des secrets se retrouvent dans la nature, comme libérés. Mediapart en a fait son miel après la mort de Kadhafi en Libye. Tout comme en Tunisie avec la fin du régime Ben Ali.

Car à chaque chute de dictature, des documents et des secrets se retrouvent dans la nature, comme libérés. Mediapart en a fait son miel après la mort de Kadhafi en Libye. Tout comme en Tunisie avec la fin du régime Ben Ali.

Dans les deux cas, nos journalistes ont mis la main sur les preuves des compromissions passées des élites françaises, qu’elles soient politiques ou économiques, avec ces régimes autoritaires.

Quand Gwenaëlle Lenoir part en Syrie quelques jours après la chute du régime syrien, elle a tout cela en tête. Elle sait bien que Marine Le Pen a défendu bec et ongles Bachar al-Assad, y compris quand celui-ci commettait les pires atrocités et provoquait la mort de centaines de milliers de civils.

Quand Gwenaëlle Lenoir part en Syrie quelques jours après la chute du régime syrien, elle a tout cela en tête. Elle sait bien que Marine Le Pen a défendu bec et ongles Bachar al-Assad, y compris quand celui-ci commettait les pires atrocités et provoquait la mort de centaines de milliers de civils.

Dès 2012, Mediapart a aussi révélé les liens financiers et politiques unissant un de ses proches, Frédéric Chatillon, ancien chef du Groupe union défense (GUD), à la dictature. D’autres personnalités politiques ont entretenu des liens de proximité avec le régime tombé.

Quelles traces tout cela a-t-il laissées ?

Et Comment les retrouver ? « Quand je suis arrivée sur place le 13 décembre, tout était encore ouvert, raconte Gwenaëlle Lenoir.

Les membres du régime étaient partis d’une minute à l’autre.

J’ai tout trouvé en l’État.

À l’académie de la police militaire, il y avait encore un plat de riz qui avait été abandonné et qui avait moisi. Un seau plein de linge sale, une lessive allait être faite. Et surtout, des dossiers par milliers, plein les étagères, partout. »

Au milieu des bureaux des services de renseignement, la journaliste fait face à des kilomètres de paperasse. Comme beaucoup de régimes autoritaires, bureaucratiques et paranoïaques, mais peut-être encore plus que d’autres, la Syrie des Assad consignaient tout. « Je ne sais pas si j’ai eu le bon réflexe, c’était un cas de conscience, mais je me suis dit que j’étais sur des scènes de crimes, avec des preuves de crimes, et qu’il fallait que ne je ne touche à rien. »

D’autant que, face à l’immensité, « par où commencer ? Comment procéder ? »

Au milieu des bureaux des services de renseignement, la journaliste fait face à des kilomètres de paperasse. Comme beaucoup de régimes autoritaires, bureaucratiques et paranoïaques, mais peut-être encore plus que d’autres, la Syrie des Assad consignaient tout. « Je ne sais pas si j’ai eu le bon réflexe, c’était un cas de conscience, mais je me suis dit que j’étais sur des scènes de crimes, avec des preuves de crimes, et qu’il fallait que ne je ne touche à rien. »

D’autant que, face à l’immensité, « par où commencer ? Comment procéder ? »

En réalité, beaucoup d’habitants et d’habitantes se sont alors déjà servi·es, venu·es chercher des traces de leurs parents ou ami·es disparu·es pendant la guerre. « Ces lieux de renseignement et de torture abritaient surtout les traces des personnes arrêtées, enfermées puis torturées », explique Joseph Confavreux, qui a relayé Gwenaëlle Lenoir en Syrie le 27 décembre 2024.

Pour les deux journalistes, ce n’est pas là que pouvaient a priori se trouver d’éventuels documents compromettants avec des étrangers.

« Quand je suis arrivé, tout ou presque avait déjà été refermé, témoigne Joseph Confavreux, qui a tout de même vu, dans l’ancien palais présidentiel, des masses de paperasse s’étaler, notamment au sol, mouillées.

« Quand je suis arrivé, tout ou presque avait déjà été refermé, témoigne Joseph Confavreux, qui a tout de même vu, dans l’ancien palais présidentiel, des masses de paperasse s’étaler, notamment au sol, mouillées.

Et puis il ne faut pas se leurrer : comme à chaque chute de régime, les services de renseignement du monde entier passent très vite pour faire le ménage. »

Il arrive que « des responsables partent avec des documents, notamment comme future et possible monnaie d’échange avec des États étrangers ».

Il arrive que « des responsables partent avec des documents, notamment comme future et possible monnaie d’échange avec des États étrangers ».

En ont-ils seulement eu le temps en Syrie ?

Lors de ce reportage, Joseph Confavreux était parti avec une historienne, Leyla Dakhli, très intéressée par les archives. Le journaliste lui lance en riant : « Si tu trouves des preuves de financement politique, tu me fais signe. »

Lors de ce reportage, Joseph Confavreux était parti avec une historienne, Leyla Dakhli, très intéressée par les archives. Le journaliste lui lance en riant : « Si tu trouves des preuves de financement politique, tu me fais signe. »

Mais comme reporter, lui va se concentrer sur d’autres priorités. « J’avais aussi vécu la chute de Moubarak en Égypte mais ça n’avait rien à voir. La spécificité de ce moment syrien, c’est que les familles cherchaient leurs disparus. Ma priorité a donc été de documenter les crimes du régime.

Le pays avait vécu des décennies de peur et de silence. Les gens pouvaient enfin parler et ils déroulaient des récits incroyables.

J’avais envie de les entendre.

Mon premier réflexe n’a donc pas été d’aller aux archives. »

Les deux journalistes estiment que pour pouvoir espérer trouver des documents sur les relations avec la France, il aurait fallu passer beaucoup de temps sur place, tisser des liens, rechercher des responsables passés.

Les deux journalistes estiment que pour pouvoir espérer trouver des documents sur les relations avec la France, il aurait fallu passer beaucoup de temps sur place, tisser des liens, rechercher des responsables passés.

Autant de choses qu’ils n’ont pas pu faire, pris par le temps et une actualité internationale d’une intensité extrême dans les mois qui ont suivi.

Lénaïg Bredoux et Mathieu Magnaudeix, pour leur part, avaient réussi à se rendre à de nombreuses reprises en Tunisie dans l’année qui avait suivi la chute de Ben Ali.

Lénaïg Bredoux et Mathieu Magnaudeix, pour leur part, avaient réussi à se rendre à de nombreuses reprises en Tunisie dans l’année qui avait suivi la chute de Ben Ali.

Et dans une configuration très différente puisque les Tunisien·nes connaissaient les liens étroits entre les élites françaises et tunisiennes. « Non seulement, quand on est arrivés sur place, il y avait des archives partout, notamment dans les villas qui appartenaient aux anciens dirigeants du régime, mais les gens avaient envie de nous aider, de raconter la prédation d’un clan sur un pays, et comment des élites françaises avaient été complices. Certains avaient conservé des archives, d’autres sortaient des documents de leur propre entreprise. »

« Et puis, nous étions aussi interpellé·es en tant que journalistes, se souvient Lénaïg Bredoux, car beaucoup de journalistes français·es complaisant·es avaient bénéficié pendant des années des invitations du régime et cela se savait. Les archives de l’ATCE (Agence tunisienne de coopération technique), dans lesquelles étaient répertoriées les invitations, ont été une mine d’or pour nous. »

En Libye, la configuration était encore différente. Fabrice Arfi et Karl Laske avaient commencé à publier des documents avant même la chute de Kadhafi, en juillet 2011, grâce aux archives secrètes de Ziad Takieddine, qu’une source leur avait transmises dans le dos de l’intermédiaire et indépendamment de la situation politique du pays.

Les deux journalistes découvrent alors qu’une histoire secrète a existé entre les deux pays. Mais beaucoup de traces vont disparaître avec la guerre et à la chute du régime. « Bachir Saleh en personne, maillon essentiel des circuits financiers et protégé par la France, a essayé de limiter les fuites », rappelle Fabrice Arfi. Il n’empêche : D’anciens responsables mais aussi d’anciens révolutionnaires découvrant les traces du passé vont alimenter pendant des années certains de leurs articles.

Peut-on espérer que les archives syriennes parlent un jour à leur tour ? Il n’est pas trop tard. Cela ne fait jamais que six mois que le régime est tombé.

Par Michaël Hajdenberg, coresponsable du pôle Enquête.

En Syrie, la justice transitionnelle passera par la vérité sur les crimes commis

Par Rachida El Azzouzi

« Et puis, nous étions aussi interpellé·es en tant que journalistes, se souvient Lénaïg Bredoux, car beaucoup de journalistes français·es complaisant·es avaient bénéficié pendant des années des invitations du régime et cela se savait. Les archives de l’ATCE (Agence tunisienne de coopération technique), dans lesquelles étaient répertoriées les invitations, ont été une mine d’or pour nous. »

En Libye, la configuration était encore différente. Fabrice Arfi et Karl Laske avaient commencé à publier des documents avant même la chute de Kadhafi, en juillet 2011, grâce aux archives secrètes de Ziad Takieddine, qu’une source leur avait transmises dans le dos de l’intermédiaire et indépendamment de la situation politique du pays.

Les deux journalistes découvrent alors qu’une histoire secrète a existé entre les deux pays. Mais beaucoup de traces vont disparaître avec la guerre et à la chute du régime. « Bachir Saleh en personne, maillon essentiel des circuits financiers et protégé par la France, a essayé de limiter les fuites », rappelle Fabrice Arfi. Il n’empêche : D’anciens responsables mais aussi d’anciens révolutionnaires découvrant les traces du passé vont alimenter pendant des années certains de leurs articles.

Peut-on espérer que les archives syriennes parlent un jour à leur tour ? Il n’est pas trop tard. Cela ne fait jamais que six mois que le régime est tombé.

Par Michaël Hajdenberg, coresponsable du pôle Enquête.

En Syrie, la justice transitionnelle passera par la vérité sur les crimes commis

Par Rachida El Azzouzi

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Merci de commenter nos articles